強い雨のイメージ

強い雨というのはどれくらいからいうのでしょうか?気象庁で作成した「雨の強さと降り方」を見てみると,降雨強度10~20mm未満で「ザーザーと降る」と表現されていて,このあたりで「やや強い雨」になってきます.そして,20~30mmで,「どしゃ降り」で車に乗っていた場合ワイパーを早くしても見づらいくらいの「強い雨」になります.このあたりから,側溝や下水,小さな川があふれ,小規模のがけ崩れが始まります.30~50mmでは,バケツをひっくり返したように降る激しい雨で,山崩れ・崖崩れが起きやすくなり,危険地帯では避難の準備が必要となります.都市では下水管から雨水があふれる状態となっています.50~80mmでは,「滝のように降る」非常に激しい雨で,傘は全く役に立たず,もうこうなると車の運転も危険になり,都市部では地下室や地下街に雨水が流れ込む場合があり,マンホールから水が噴出したり,土石流が起こりやすくなって,多くの災害が発生するという段階になります.以上のように,降雨強度が20mmを越えたあたりから,側溝が溢れたりして,氾濫の恐れが出てきます.こうなった場合は,十分注意した行動が必要です.

雨水はどのように集まるのか?

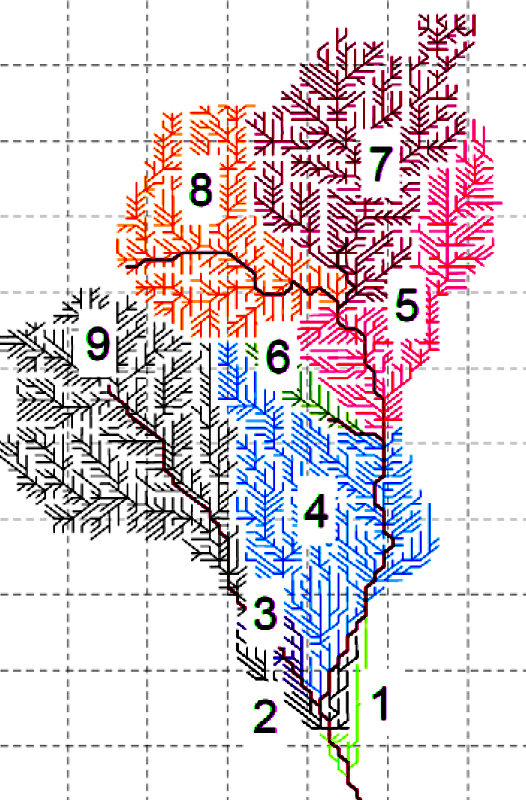

空から降ってくる雨は,山やまちに降り注ぎ,いろいろな通り道を通りながら,やがて川に集まり,海に流れていきます.今から6年前の平成20年7月28日月曜日の午後2時40分ごろ,神戸市の都賀川で,突然の豪雨により川の水位が急上昇し,その時に河原にいた学童や市民5人の命が奪われるという水難事故が発生しました.そのときの雨水の集まる状況を再現するために作成された水系モデルが次の図です.

都賀川の水系モデル

「2008年7月の都賀川水難事故における流出現象の再現と事故防止に関する考察」(立川ほか)

この中の番号は水系のブロックに対して付けたもので,1から4までは住宅地,5以降は山地です.ここに降った雨は,各々の谷筋に集まり,さらに,この図のような集水ルートを通って集まってきます.これを見ると,どのブロックも似たような形になっていることに気が付くと思います.そして大きいブロックもまた,同じようなパターンをしていますね.こういう図形を「フラクタル」といい自然界に多くあります.そして,ここで注意しなければいけないのは,舗装されていない山地のような場合は,この谷筋に集まるルート以外に,地下に浸透していく水の通り道がある,ということです.そのため,実際には,雨は,表面を流れるだけでなく,地下にも吸収され,山の中の岩の割れ目などにも入っていく非常に複雑な流れ方をして,最終的には海に出て行くということになります.

そして,このモデル図をもとに考察された結果では,この水難事故のときに降った雨のピークと川の水位上昇はほんの数分しか遅れていないこと,そして,急激な水位上昇をもたらしたのは,ほとんどすべてが,住宅地からの流出分によるものであり,山地からの流出はほとんど関係していなかったことが報告されています.すなわち,地面が舗装された市街地の場合は,地下への浸透がないので,川への集水がきわめて短時間で,強い雨が降ったら水位上昇が急激であるということを理解しておくことが重要です.

まずはもっとも身近な側溝が大切

このように,都会では,非常に短時間で水が集まってきます.短時間ということは,前回お話ししたように(「雨の降り方を知る 2」),考慮すべき降雨強度は,きわめて大きくなるということです.そのため,側溝は,強い雨が降ると必ず溢れることになります.しかし,自分のまわりにある側溝がどうなっているかということは,往々にしてあまり関心が払われていません.その肝心の側溝にいっぱいゴミが詰まっていませんか?土砂がたまって草が生えていたりしませんか?もし,そうなっていたら,ただでさえ溢れやすい側溝が機能しなくなってしまいます.前号でも強調しましたが,氾濫への対策の基本として,まず,家のまわりの側溝をきれいに保って流れやすくしておくことが重要です.

- 台風に襲われる日本

- 台風が生まれる季節と場所

- 大阪湾での危険な台風コース

- 高潮のリテラシー

- 雨の降り方を知る 1

- 雨の降り方を知る 2

- 雨水はどんどん集まってくる

- 平成30年豪雨災害 真備町の水害1

- 平成30年豪雨災害 真備町の水害2

- 平成30年豪雨災害 真備町の水害3

- 平成30年豪雨災害 真備町の水害から見えてくるもの

- 被災した真備町を訪問して 1

- 被災した真備町を訪問して 2

- 被災した真備町を訪問して 3

- 被災した真備町を訪問して 4

- 台風と豪雨 2011年台風12号を例に

- 2019年8月九州北部で豪雨 佐賀県大町での災害について

- 2019年8月九州北部豪雨 武雄JCTでの路面被害

- 津波対応のための防潮堤が排水を阻害して浸水:山田町田の浜

- 2019年台風19号と内水氾濫:丸森を例に

- 令和2年7月豪雨での球磨川渡地区での災害

リテラシーの部屋

- 地震のリテラシー

- 津波のリテラシー

- 台風・豪雨のリテラシー

- 台風に襲われる日本

- 台風が生まれる季節と場所

- 大阪湾での危険な台風コース

- 高潮のリテラシー

- 雨の降り方を知る 1

- 雨の降り方を知る 2

- 雨水はどんどん集まってくる

- 平成30年豪雨災害 真備町の水害1

- 平成30年豪雨災害 真備町の水害2

- 平成30年豪雨災害 真備町の水害3

- 平成30年豪雨災害 真備町の水害から見えてくるもの

- 被災した真備町を訪問して 1

- 被災した真備町を訪問して 2

- 被災した真備町を訪問して 3

- 被災した真備町を訪問して 4

- 台風と豪雨 2011年台風12号を例に

- 2019年8月九州北部で豪雨 佐賀県大町での災害について

- 2019年8月九州北部豪雨 武雄JCTでの路面被害

- 津波対応のための防潮堤が排水を阻害して浸水:山田町田の浜

- 2019年台風19号と内水氾濫:丸森を例に

- 令和2年7月豪雨での球磨川渡地区での災害

- 裏切られた予測:千寿園の被災

- 洪水最大規模のハザードマップとは何か

- 六甲山と土砂災害のリテラシー

- 阪神大水害-1

- 阪神大水害-2

- 阪神大水害-3

- 水害を繰り返してきた六甲山

- 六甲山での土砂災害対策の歴史

- 阪神大水害以降の六甲山での取り組み

- 六甲山の斜面をどう守るのか

- 六甲山の植樹とその変化

- 斜面は森林だけで守れるか?

- 平成30年西日本豪雨での篠原台の災害-1

- 平成30年西日本豪雨での篠原台の災害-2

- 平成30年西日本豪雨での篠原台の災害-3

- 平成30年西日本豪雨での篠原台の災害-4

- 平成30年西日本豪雨での篠原台の災害-5

- 篠原台研究補論:阪神間モダニズムと住宅地開発

- 布引ハーブ園の災害の歴史1

- 布引ハーブ園の災害の歴史2

- 布引ハーブ園の災害史を歩く

- 土砂災害防止法ができた経緯

- 土砂災害からの避難

- レジリエントなまちをつくる

- 地図で防災

- 自分で作る防災マップ

- 自分で作る防災マップ 1 ハザードを知る

- 自分で作る防災マップ 2 ハザードマップの留意点

- 自分で作る防災マップ 3 危険な場所 役に立つ場所

- 自分で作る防災マップのテキスト

- Google Mapとリンクして使う 1

- Google Mapとリンクして使う 2

- Google Mapとリンクして使う 3

- Google Mapとリンクして使う4 kmlファイルの表示

- 手書きのマップをデジタル化する 1

- 手書きのマップをデジタル化する 2

- 手書きのマップをデジタル化する 3

- Google Mapで場所を共有する

- 「わが家のぼうさいマップ」を作ろう

- 災害に備える

- 阪神・淡路大震災関係資料

- 災害からの復興