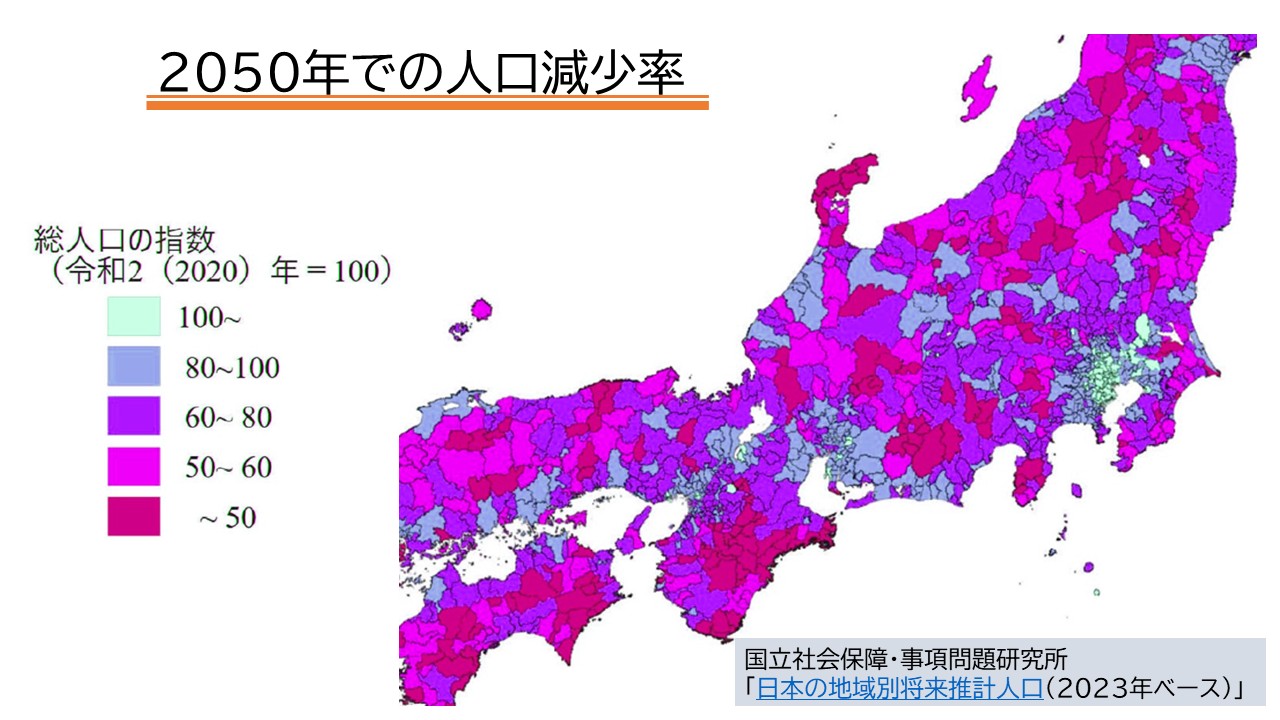

将来の人口減少を見える化する

防災対策や災害からの復旧・復興を考えるとき、重要な指標として「人口」があります。特に、高齢化と人口減少が進んでいる今日、この指標について理解しやすく見える化することは重要です。

今回は、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口」のデータを用いて簡単な見える化をします。

【地図】

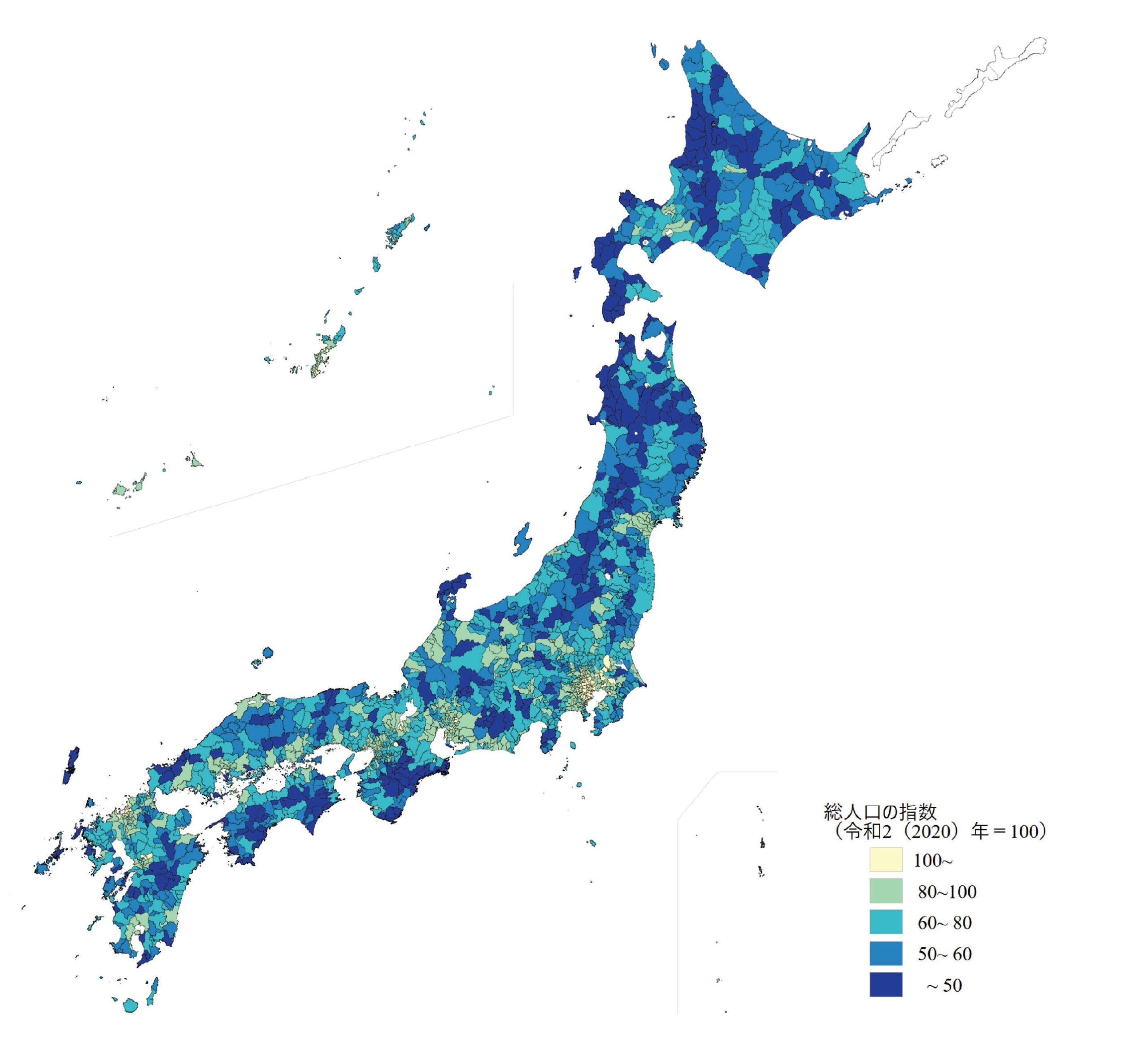

地図については、上記リンクの「1.令和5(2023)年12月22日の公表資料」の中に「概要(A4サイズで計76ページ:地図を含む; PDF 約8.6MB)」があり、その中に下図が掲載されています。

しかし、残念ながら、色があまり区別がつきません。そこで画像ソフト「GIMP2」で「色」→「色相・彩度」で好みの色相になるように変更しました。(下図をクリックすると全体図が開きます)

東京近辺以外はすべて減少傾向で、半分以下に減少する市町村もかなりあることがよくわかります。

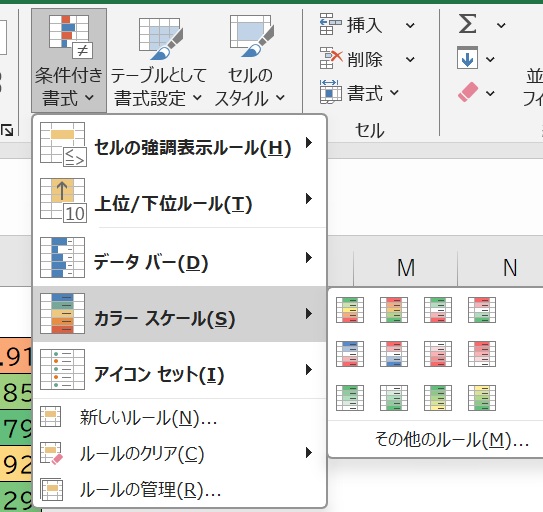

【市町村別データの色分け】

次に市町村別データを詳しく見ます。データはその下の「2. 都道府県・市区町村別の総人口、年齢3区分(0-14歳、15-64歳、65歳以上、(再掲)75歳以上)別人口および割合」の中の一番上の「結果表1 総人口および指数(令和2(2020)年=100とした場合)(Excel)」にあります。

エクセルをダウンロードして開きます。その中から、目的とする市町村について探し出したら、その部分を新しいタブの表にコピーします。必要な項目だけに整理して、減少率を含む全データを選択して右上にある「条件付き書式」の「カラースケール」で好みの書式に着色します。

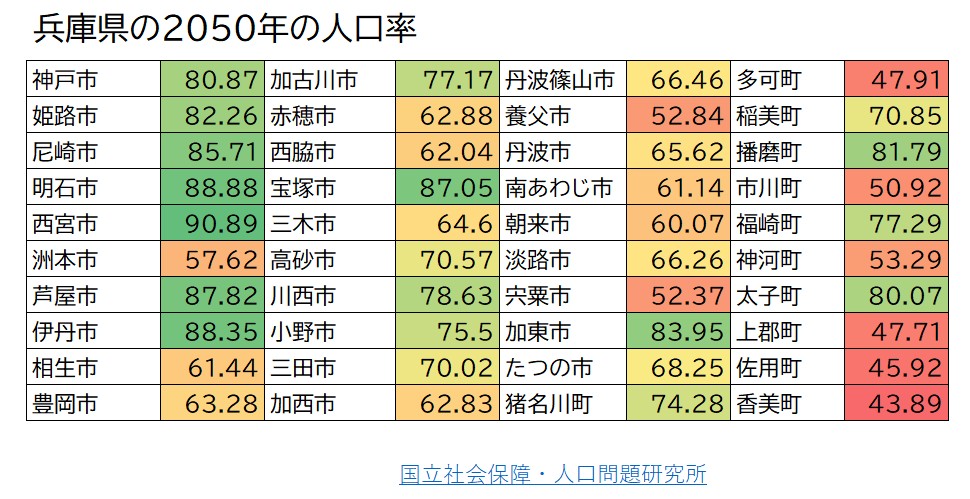

下図は兵庫県のみを抽出して着色しました。兵庫県でもすべて減少し、半分以下になる市町村も4つあります。

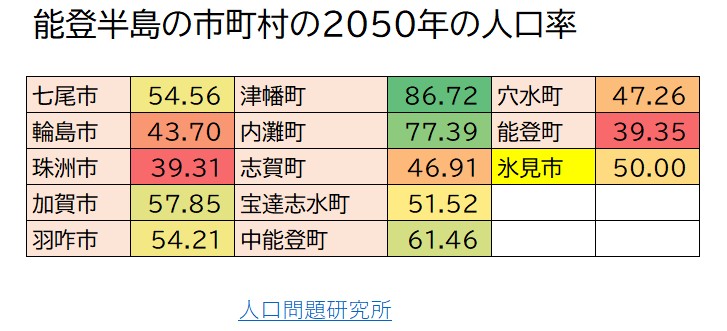

また、能登半島の各市町村の人口率は次表です。津幡町と内灘町を除いて、他はかなり減少する見込みです。珠洲市と能登町がもっとも減少が大きいです。しかも、この推計は令和6年元日の地震の前のデータからの推計値であり、これよりも、もっと減少する可能性があります。

このように少し工夫することで、わかりやすく見える化されます。自分でやってみてください。

参考記事⇒「人口の推移をエクセルでグラフ化」