防災研究で生成AIを活用する 1

このところ生成AIの発展はめざましく、無料でも活用できるものが増えてきました。生成AIはうまく使えば大いに役立ちます。

すでに、このホームページでもAIを活用してハザードの絵を描いたりしたレポート(「Copilotでハザードのイメージを作ってみた」や「啓発用ライフジャケットイラストの作成」)を公開してきました。

そこで今回は、現時点で無料で使える3つの生成AI(Copilot、Gemini、Chat GPT)について、比較したものを紹介したいと思います。

Copilotはマイクロソフトが提供してくれているものです。GeminiはGoogleが、そしてChat GPTはオープンAIが提供しています。それぞれ、メールアドレスなどを登録(サインイン)したうえで、ログインして使うことが前提になっています。

例えば、ChatGPTでは、「ChatGPTの始め方」というサイトで、わかりやすく説明してくれています。(このサイトではChatGPTは絵は描けないと説明されていますが、今では絵を描くこともできます。)

ほかのAIも、 例えば「Gemini 無料 PC」のような検索キーワードで検索したら、一番上か、PRのサイトの後の検索結果トップにGeminiのサイトが出てくるとおもいます。Gemini本体のサイトが表示されたら、そのサイトの右上あたりにサインインのリンクがあると思いますので、まずは登録してください。次からは自動で使えます。検索時にいろいろPRサイトが出るので、それに惑わされないようにしてください。GemniはGoogleが作ったAIなので、ブラウザをChromeにしてからGoogle検索でさがしたら最初にそのサイトが出てくると思います。

CopilotはMicrosoftのAIなので、ブラウザのEdgeを使うとマークもついていると思いますし、検索で「Copilot(スペース)無料」で一発で出てくると思います。これもサインインして使ってください。

私は、常時使っているブラウザがChromeなので、Copilotは、ブラウザからではなく、別に下のスタートボタンに常駐させています。他の2つのAI(ChatGPTとGemini)はChromeのお気に入りに入れてすぐ使えるようにしています。

これらのAIは、サインインしなくて使える場合もありますが、生成AIは、過去にお願いした作業を記憶してくれているので、サインインしたうえで使うことをおすすめします。もちろん、なにがなんでも3つのAIを使う必要はありません。自分好みのものを使えばよいのですが、やってみたらわかりますが、ある課題について、やれたり、やれなかったりするので、3つを使えるようにしておいた方が便利です。また、絵を描くのは、当初はCopilotだけの得意技でした。今は、他のAIもかなり描けます。このように、3つの特性をうまく使い分けることも重要です。

AIに絵を描いてもらうことについてはすでに紹介した上記のブログを見てもらうとして、それ以外に生成AIを防災研究に使うとどのようなことができるかについていくつか見ていきましょう。

【長いレポートをまとめてもらう】

令和7年3月末に南海トラフ巨大地震の被害想定が新しくなりました。これを内閣府のサイトから全部見ていくのが良いのでしょうが、まずは概括をしてみたい。そこで、Geminiにお願いしてまとめを作ってもらいました。質問は、概要、災害関連死、津波被害、揺れによる被害、経済被害の5つです。

たとえば一つ目の問いは「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループが令和 7 年 3 月末に公表した新しい被害想定について、以前の想定との違いについて教えてください。」です。こう聞くと、Geminiは、1. 津波浸水域の拡大と死者数の増加、2. 災害関連死の想定、3. 経済被害の増大、4. 広域的な影響、5. 時間差をおいて発生する地震への想定の5項目にわかりやすく整理したものを提供してくれました。それで、それぞれの項目に追加の質問もして概要を知ることができました。(このレポートはここから入手できます)

【正解がないようなことの意見を求める】

はっきりと答えがあるようなものだけでなく、少し自分で考えないといけないような問いに対して、これら3つの生成AIがどのように考え答をだすのか、についてもやってみました。

共通して聞いた問いは「東日本大震災を起こした 2011 年東北地方太平洋沖地震は、その地震の前までは、日本海溝付近でいくつかのブロックに分けて考えられ、それぞれについて、研究が進められてきましたが、2011 年にそれらが大きく連動して巨大な地震になり、「想定外」と言われました。そこで、なぜ想定外となったのかについて、日本の研究体制を考察して君の意見を聞かせてください。」です。

そうするとGemini、Chat GPT、Copilotで三者三様の答えが出ました。この答えはここから見ることができます。これを見たらわかるように、結構独創性も感じられて、あたかも自分で考えたような答が出てきます。まるで人間に聞いているようです。しかし、よく見ると詳細の程度や独自性には差があるので、我々利用者はその特性を理解して使うことが重要です。今回は1つの質問だけに対して見てみましたが、もっと多くの質問をすれば、個々のAIの個性がわかるのでしょうが、今回のテストだけでは知ることができません。それと、もちろん、AIも間違うことがよくあるので、なんでも鵜呑みにしないで、最終的には自分で十分理解して活用することが大切です。

なお、これらのAIは、現時点で、無料版でも一つの答えに対して、これはどうですか?と前の答を受けて、さらに突っ込んで聞いていくことができました(たとえばこのレポート)。この例のように、前の質問とうまくつなげて聞いていくことで、AIとのやり取りをより深められます。

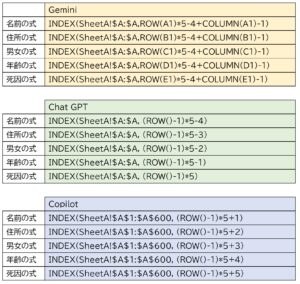

【関数やコードを教えてもらう】

次の第2回目でエクセル関数を教えてもらうことについてレポートしているように、生成AIは、関数やコード(プログラム)を作ることができます。生成AIの得意技ともいう分野です。私は、この間、その助けを借りて、孫向けのゲームをいくつか作りました。例えば「英語ゲーム(小学生向け)」を見てください。これはJavaScriptを使って書いていますが、Geminiにコードを教えてもらって作りました。オフラインでもできる「ビンゴゲーム」も作りました。このようにAIの助けを借りると様々なことが可能になります。

⇒「生成AIを活用したプログラムリスト」

⇒「生成AIを使ってコードを書くヒント」

これからますますAIは進化していくでしょう。それをうまく使いこなせるかが、これからは重要な能力になっていくと思います。防災の分野でも、うまく活用することを研究していきましょう。

⇒「防災研究で生成AIを活用 2 エクセル関数を教えてもらう」

⇒「防災研究で生成AIを活用 3 プロンプト」

⇒「防災研究に生成AI活用 4 +マーク」

“防災研究で生成AIを活用する 1” に対して6件のコメントがあります。