地図で防災 4

起伏を見える化する 1 標高の色分け

地理院地図の機能のうち,防災にとって非常に重要なのが,起伏を「見える化」できるさまざまな機能です.そのうちのいくつかを実例とともに示していきます.

地図には等高線から高さを知るという方法がありますが,見慣れていないとなかなかそれから高低をイメージするのが難しいです.しかし,地理院地図には,それをイメージできるように「見える化」できる機能が備わっています.

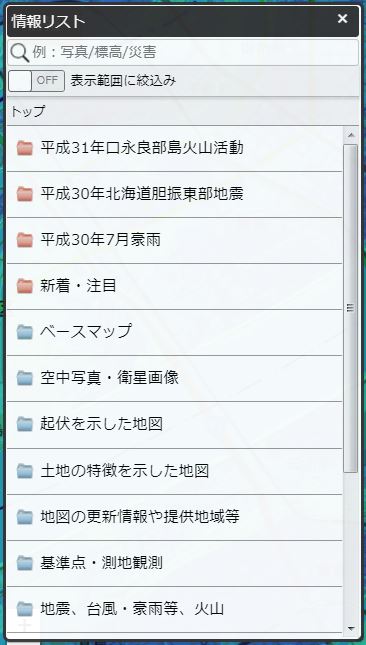

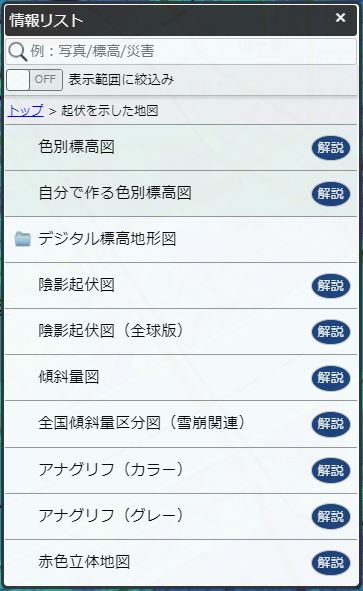

地理院地図の左上の「情報」ボタンを押すと下記のようなウインドウが開きます.

この中の「起伏を示した地図」を押します.すると次のようなウインドウが開きます.

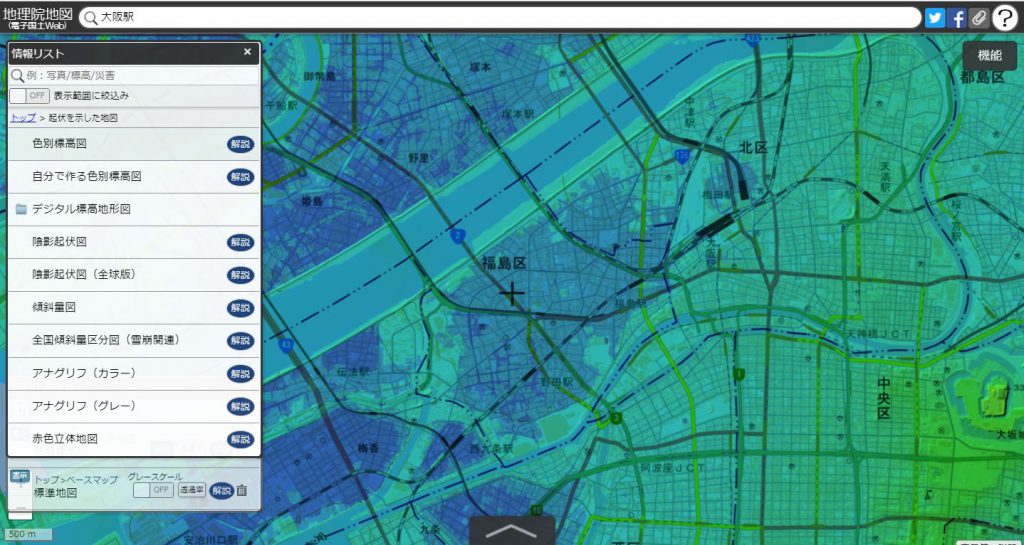

例えば,検索の窓に「大阪駅」と入力して地図を開いてから「色別標高図」とすると,次の図が開きます.

自分で標高を色分けする

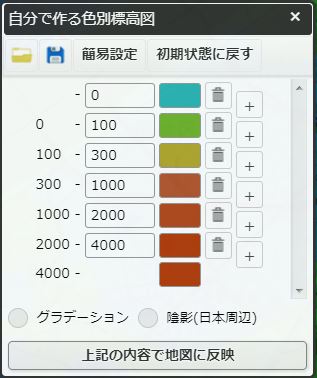

これだけでもこのあたりがかなり低いことがわかりますが,もう少し目的をはっきりさせて表示してみます.このあたりの標高ゼロメートルの地盤をはっきりと表示させるために「自分で作る色別標高図」を作ってみます.そのボタンを押すと次のウインドウが開きます.

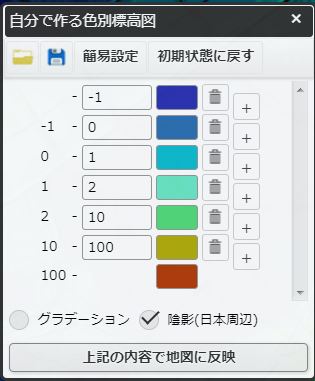

これは高さ,色を自由に選べます.そこで,標高ゼロメートル付近の区分を細かくして以下のような指定をして見ました.

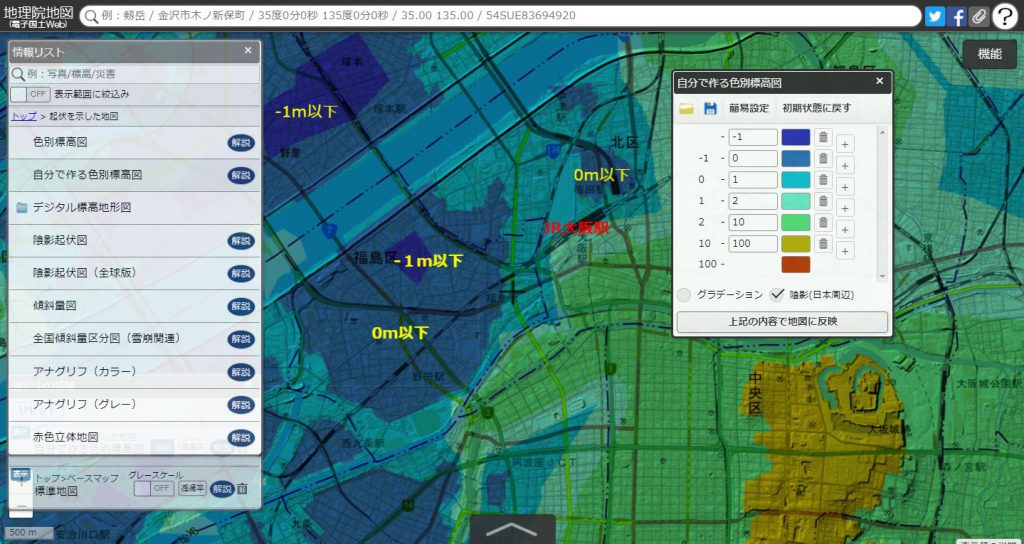

この際,陰影にもチェックを入れておきます(好みで選択してください).そして「上記の内容で地図に反映」を押すと次のような図が得られます.

この際,前回紹介した「編集」の文字入力で地名や高さを書き込んであります.このように,大阪駅周辺の0m以下,-1m以下という災害に脆弱な土地の場所がはっきりとわかります.

なお,この色分けは保存しておくことができますので,いつでも同じ凡例を復元できます.凡例の上の左から2番目のフロッピーマークを押して保存しておいてください.