地図で防災 5

起伏を見える化する 2 傾斜量図などを使う

標高の色分けという方法以外でも,起伏を見える化できます.地理院地図の「傾斜量図」は傾斜が急なほど色が濃くなるような着色がされます.平成30年7月の西日本豪雨で神戸市灘区篠原台は土石流に見舞われましたが,その土砂の発生源である崩壊現場は,一見,森のようなところでした.

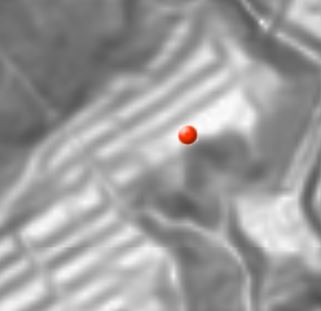

しかし,この場所を「傾斜量図」で見てみると次のような段々畑のような図が浮かびあがりました.

マーカーを付けた場所が崩壊斜面です.この場所は,実は自然の山林ではなく,事前に手を加えられた造成地であり,それが放置されていたために自然の山林のようになっていたのでした.(詳しくは「平成30年西日本豪雨での篠原台の災害-5」をご覧ください)

このように,起伏を見える化することによって,土砂災害の原因となった崩壊斜面の場所の歴史に近づくことができました.

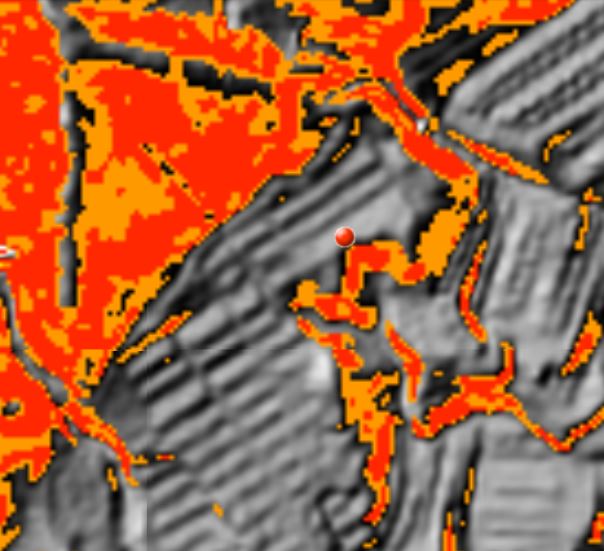

傾斜量図だけでなく,この「情報」の中の「起伏を示した地図」の中には様々な機能があります.例えば,上図と同じ場所で「傾斜量区分図(雪崩関連)」を見ると次図のように,斜面の勾配が30度以上の場所が赤く表示されて見ることができます.雪崩以外でも,傾斜30度以上は危険なので,崩壊しやすい斜面をすぐに見つけることができます.

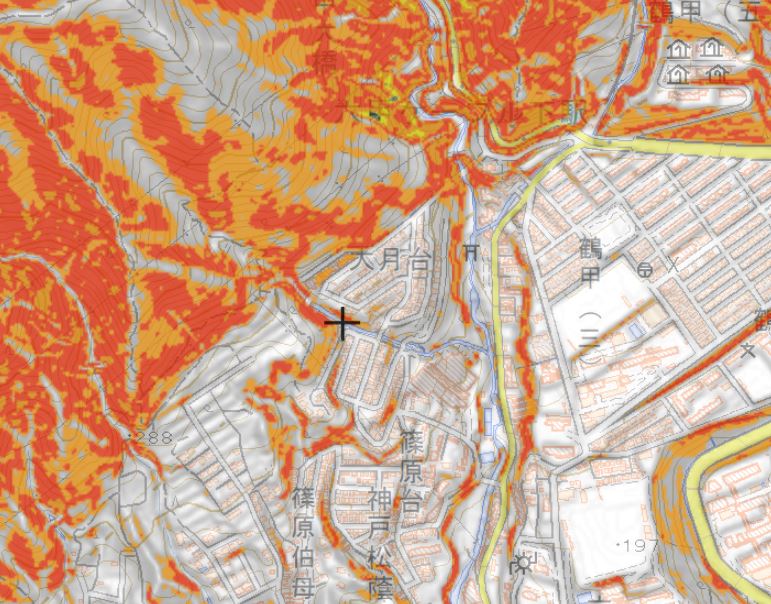

この「傾斜量図」と「傾斜量区分図(雪崩関連)」の透過量を適当に調整してやると,地形図との関連もよくわかります.

立体的に視る

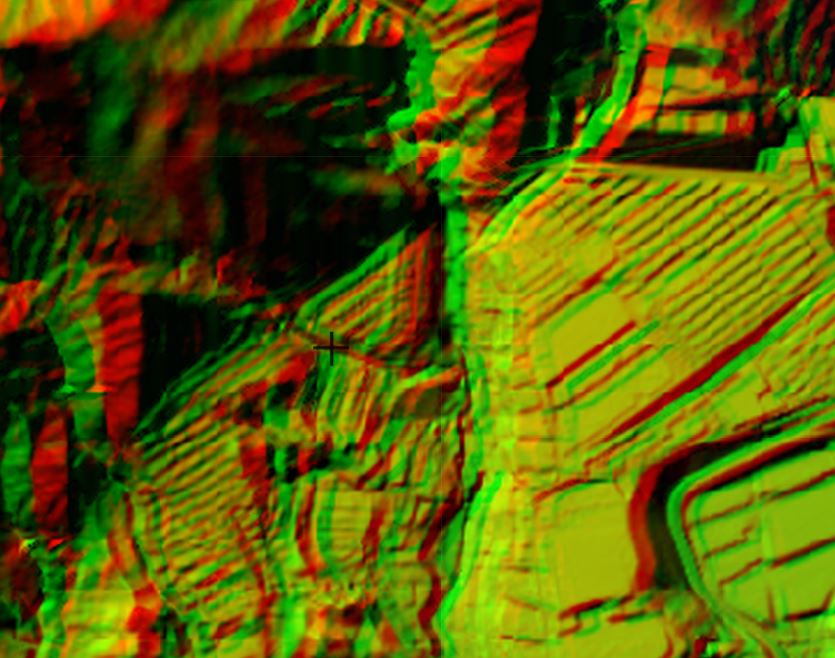

同じく「起伏を示した地図」の中の「アナグリフ」というのは非常に面白い図です.このような図ですが,

この図を赤と青の立体メガネを付けてみると,この起伏を立体的に見ることができます.赤青メガネは,安価で販売されています.立体視は,まちを知る重要な情報の一つです.ぜひ,試してみてください.

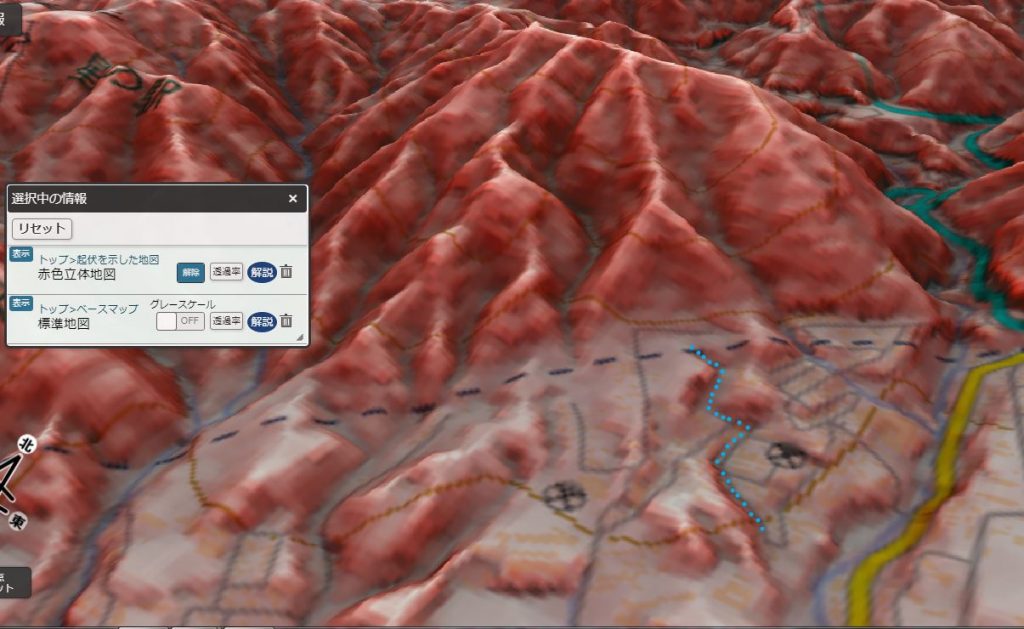

また,「機能」の一番下にある「Globe」ボタンを押すと,地形を立体的に表示することができます.次の図はGlobeで立体化したものに,「情報」の「起伏を示した地図」の「赤色立体地図」を重ねたものです.今回の土石流のルートを青い点々で示しておきました.土石流が谷筋を走って行ったことがはっきりとわかります.

地理院地図の様々な機能については,「地理院地図 操作マニュアル」でさらにいろいろな情報があります.また「Globe 操作マニュアル」にはGlobeの使い方があります.これらを見て,自分なりにまちの防災に活用していってください.